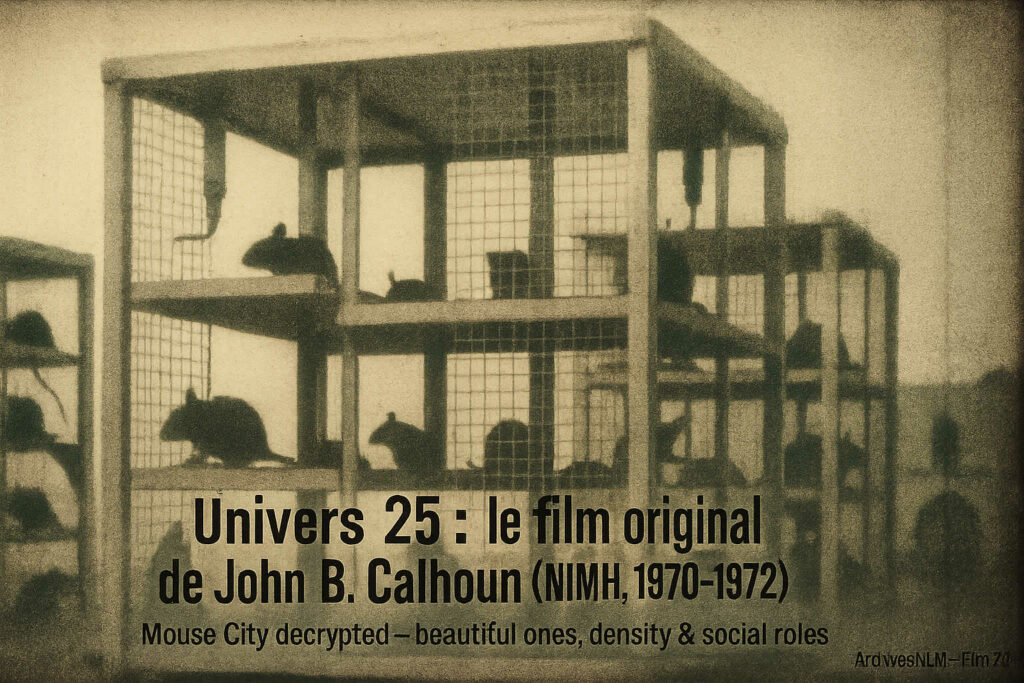

Regarder le document d’origine change tout. Dans ce film rare (NIMH, 1970–1972), John B. Calhoun montre sa « Mouse City » : un monde où nourriture, eau et abri ne manquent pas — mais où l’espace social se bouche. À l’écran, la société s’effiloche, la reproduction s’éteint, et naît une caste étrange : les beautiful ones, impeccables mais absents socialement. Voici le décryptage, scène par scène, et ce qu’il faut vraiment en retenir pour nos sociétés humaines.

Source primaire : John B. Calhoun Film 7.1 [edited], NIMH (1970–1972), Archives & Manuscrits, National Library of Medicine (MS C 586).

Résumé en 7 points

- Document original : interviews filmées de Calhoun, plans d’ensemble et détails in situ de « Mouse City ».

- Contexte : abondance matérielle, hygiène et protection — sauf l’espace social viable.

- Pic de population : des milliers de souris, puis déclin démographique et extinction reproductive.

- « Beautiful ones » : individus nets, lustrés, désengagés (ni cour ni reproduction, retrait social).

- Violence & retrait : agressivité déplacée chez certains mâles, retrait silencieux chez d’autres.

- Bascule irréversible ? Calhoun évoque des « changements de phase » difficiles à inverser.

- Leçon : ce n’est pas l’abondance qui « tue », c’est l’architecture sociale quand elle ferme les rôles et les voies de retrait.

Pourquoi ce film compte : revenir au laboratoire

On a beaucoup brodé autour d’Univers 25. Le film, lui, coupe court : on y voit la ville de souris, ses « immeubles », ses points d’eau et de nourriture, ses passerelles où l’interaction devient inévitable. Calhoun parle face caméra et montre ce qu’on ne lit presque jamais dans les résumés viraux : la coexistence de deux mondes — l’un agité et blessé (mâles du « plancher », très stressés), l’autre lisse et policé (les beautiful ones), mais sans implication sociale.

Ce que la caméra montre, précisément

- Abondance matérielle : bacs d’alimentation larges, abreuvoirs multiples, litière, température contrôlée.

- Goulots sociaux : passages obligés, « ronds-points » d’interaction qui transforment l’espace en arène.

- Stratification : une minorité reste « dans le bain social », la majorité glisse vers l’exil intérieur ou l’errance.

- Reproduction en panne : cohortes tardives sans cour ni accouplement, femelles tardives peu ou pas gestantes.

Les « beautiful ones » : un miroir cruel

Calhoun les saisit littéralement à la main : pelage net, corps indemnes, aucun rôle. Ils ne se battent plus, ne séduisent plus, n’élèvent plus. Présents physiquement, absents socialement. Le film rend palpable cette dissociation : le corps prospère tandis que la société se retire d’eux — ou l’inverse.

Transferts inter-univers : quand la violence se propage (ou s’éteint)

Le montage inclut des scènes où l’on injecte dans d’autres « univers » des mâles agressifs ou des mâles retirés. On observe la diffusion (ou la dissipation) des comportements selon la topologie et la densité sociale locale. La caméra capte les poursuites, les retraits en hauteur, les zones vides qui témoignent d’un apprentissage de l’évitement.

La thèse de Calhoun : la densité sociale, pas la simple promiscuité

Dans les séquences d’interview, Calhoun ne parle pas d’une malédiction du confort. Il décrit une bascule de phase : au-delà d’un certain niveau de contacts imposés, les programmes comportementaux se désorganisent. Les rôles se raréfient, les voies de retrait se ferment, la reproduction — comportement le plus exigeant en stabilité — décroche en premier.

Démographie & « design de l’évolution »

Autre moment fort : l’esquisse à la craie de la courbe de Von Foerster, la discussion sur nos « doublants » démographiques, et la proposition d’un vrai choix de civilisation : stabiliser ou décréter la décroissance démographique pour préserver les capacités humaines (créativité, communication, compassion). L’enjeu, martèle-t-il, n’est pas l’environnement physique seul, mais l’environnement social — ce qui « met du mental dans l’environnement ».

Ce que le film ne dit pas (et qu’il faut garder en tête)

Le film est une source primaire, pas une méta-analyse. Il concentre un dispositif précis (espèces, architecture, règles). L’analogie à l’humain est suggestive, pas probante : nos sociétés peuvent inventer des rôles, ré-architecturer l’espace, rouvrir des places sociales. Mais la mise en garde tient : des systèmes de vie sans issues — villes, plateformes, organisations — fabriquent du retrait, puis de l’extinction symbolique.

Citations clés du documentaire

« Les derniers mille animaux n’ont pas appris les comportements sociaux. »

« Nous les appelions les beautiful ones… Ils se toilettent, mais ne courtisent pas, ne s’accouplent pas. »

« Des changements de phase apparemment irréversibles. »

« Il nous faut de meilleurs establishments pour canaliser les contacts et redonner du sens. »

Ce qu’il faut retenir — et ce qu’on peut faire

En bref : l’abondance matérielle ne suffit pas ; l’architecture sociale fait le destin. Pour éviter nos « Univers 25 », il faut désaturer les goulots, multiplier les rôles, ouvrir des voies de retrait et ménager des zones de basse friction. Bref, réapprendre l’urbanisme du lien — dans la cité comme en ligne.

Crédit & référence d’archives

Calhoun, John B. John B. Calhoun Papers, 1909–1996. Archives and Modern Manuscripts Collection, History of Medicine Division, National Library of Medicine, Bethesda, MD; MS C 586. John B. Calhoun Film 7.1 [edited] (NIMH, 1970–1972).